Utilisé depuis des millénaires, le henné demeure l’un des symboles les plus vivants des cultures d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie. Au Niger, le henné est plus qu’une simple teinture végétale. Il reflète un héritage culturel profondément enraciné dans les traditions. Présent dans toutes les régions du pays, il accompagne la vie sociale marquant les grands événements. Ce produit naturel est un véritable allié beauté, que ce soit sur la peau ou les cheveux, le henné fait des merveilles. Qu’est-ce que le henné ? Quelle est sa place dans les pratiques beautés au Niger ? Quels sont ses autres usages ? Dans cet article, Niamey info vous emmène à la découverte de cet élément de beauté ancestral qui reste toujours tendance.

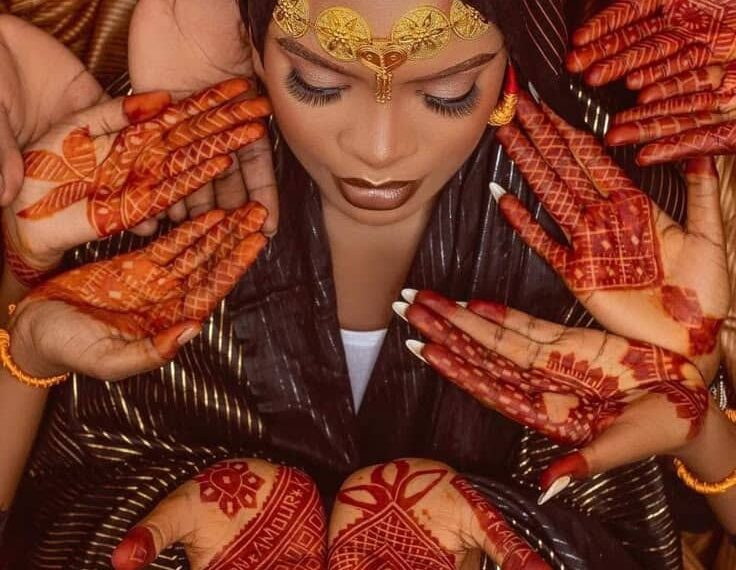

Issu des feuilles séchées et réduites en poudre de Lawsonia inermis, le henné est d’abord reconnu pour ses propriétés colorantes. Le henné est un produit naturel auquel on attribue de nombreuses vertus et qui est très apprécié au Niger. Il est travaillé avec minutie par les femmes. Une fois cueillies, ses feuilles sont séchées puis moulues finement. Ce qui donne une texture qui permet d’en faire une pâte, une fois que le produit est mélangé avec de l’eau parfois agrémenté de clous de girofle ou d’huile parfumée. La pâte ainsi obtenue est utilisée pour réaliser un tatouage éphémère appelé « Lallé » au Niger en réalisant des dessins sous forme de motifs floraux, géométriques ou abstraits. Appliqué sur la peau, les cheveux ou les ongles, il laisse des teintes allant de l’orange au brun foncé.

Son côté esthétique en fait un atout de séduction féminine, particulièrement pour les jeunes mariées. En effet, la présence du henné est incontournable dans les mariages. Impossible d’imaginer un mariage sans henné au Niger. La future mariée consacre plusieurs jours à ce rituel. « Il existe chez les Zarma une tradition qui est en train d’être oubliée. Avant, chez nous pendant la dernière semaine qui précède la cérémonie traditionnelle du mariage. Les amies et cousines de la jeune mariée viennent chaque jour chez elle pour passer la journée. C’est une période durant laquelle elles se font tatouer les pieds et les mains avec du henné autour d’une bonne ambiance musicale » explique Fati Hassane. Quant à La journaliste Nafissatou Hassan Alfari elle souligne aussi que, « chez les Hausa la place du henné dans les rites du mariage est encore plus sensationnelle. La veille de la cérémonie du henné proprement dite les femmes font ce qu’on appelle communément le ‘‘kla toulda’’ en langue Kanuri qui veut dire lavage de la tête ou ‘‘ Lalé-lalé’’ qui veut dire bienvenue. La jeune mariée est assise dans la cour de la maison et devant elle est posée une calebasse qui contient un mélange de henné et de parfums qui servent aux amies, cousines et tantes de la jeunes mariée à laver les cheveux cette dernière ». Ce lavage vient ainsi mettre un terme à la vie de jeune fille de la future mariée. Le lendemain se passe la cérémonie du henné et tous ses rites une manière de purifier la jeune mariée et de la préparer à sa prochaine vie de d’épouse. Toujours chez les Hausa « le jeune marié également a droit à sa cérémonie de henné une façon de le délivrer de sa vie de jeune célibataire et des pêchés qu’il aurait pu commettre ». Chez les femmes Songhai-Zarma par exemple une femme coquette doit toujours avoir les pieds colorés. « Ses pieds ne doivent jamais être confondus aux pieds d’un homme. Le Henné est même un indicateur de différenciation entre hommes et femmes lors des catastrophes ». Ces dessins, au-delà de leur beauté, incarnent la bénédiction, la fertilité et la protection contre le mauvais œil. Les mariages deviennent ainsi de véritables célébrations artistiques, où le henné occupe une place d’honneur.

Si la tradition est commune, chaque communauté du Niger développe ses propres styles. Chez les Haoussas, les motifs sont souvent très détaillés et raffinés, tandis que chez les Touaregs, ils se distinguent par des formes plus sobres. Cette diversité reflète la richesse culturelle du pays et la créativité des femmes artistes du henné.

Jadis, les femmes nigériennes vouaient une véritable culture aux ornements au henné. Même si la pratique était plus répandue chez les femmes d’âges mûres, les femmes mariées (tous âges confondues) s’en donnaient à cœur joie pour s’embellir, que ce soit lors des occasions spéciales ou en dehors. En outre, dans beaucoup de familles, il n’était pas rare que la pose du lallé soit un véritable moment de soin beauté que partageaient les grands-mères et leurs petites filles, ou les mères et leurs filles. Assises autour d’une natte, elles s’enduisaient de la pâte de henné sur la paume de leurs mains, leurs ongles et leurs plantes des pieds avant de les couvrir d’un sac de plastique. Plusieurs heures après, elles enlevaient la pâte avant de se laver les mains pour dévoiler des mains et pieds ornés d’une jolie couleur rougeâtre. Une seconde pose de pâte au henné à laquelle on ajoutait un peu d’ammoniaque était nécessaire pour obtenir une couleur noire.

Pendant les fêtes religieuses et traditionnelles, le henné est beaucoup prisé par des femmes. « C’est très important que les femmes se tatouent pour leurs maris pendant les fêtes », affirme une dame. Alors que pour cette autre femme au foyer, c’est plus qu’un simple moyen de séduction. « Le henné donne un charme particulier à la femme. Nos pieds doivent toujours porter du henné. C’est comme une marque, il permet d’identifier ton statut matrimonial », soutient-elle.

Si certaines femmes utilisent le henné de façon traditionnelle, d’autres de façon plus moderne, à travers les tatouages, il y en a qui ne l’utilisent même pas. C’est le cas de cette épouse qui ne l’apprécie pas tout simplement. « Je suis une femme mariée mais je n’aime pas me tatouer. C’est trop fatiguant. On n’est pas obligée de se tatouer avec le henné pour être séduisante le jour de la fête. Appliquer le henné n’est pas une obligation. Qu’on le fasse ou pas cela t’empêchera pas de fêter et n’entache pas ta relation de couple ».

Avec la nouvelle génération, nous distinguons pratiquement deux types de henné au Niger, à savoir : le henné naturel appelé en haoussa et zarma « Lallé » et le henné moderne appelé « tchadien ». Le henné naturel, comme son nom l’indique, provient de la nature ; c’est la poudre de la feuille de la plante. L’utilisation de ce henné purement d’origine végétale expose très rarement à des effets secondaires. Contrairement au henné naturel, le henné moderne est industriel, donc un mélange chimique, son utilisation peut causer plusieurs anomalies tel que des allergies, des démangeaisons et voir même le cancer.

Le henné est aussi utilisé pour teindre les cheveux. Il sert également d’ingrédient naturel pour les soins du corps. Utilisé comme masque de visage ou exfoliant corps, il aide à avoir un joli teint.

Mais au-delà de l’esthétique, cette plante possède aussi des vertus médicinales. Par exemple, chez les personnes âgées le henné est un remède contre les douleurs aux pieds. Nos grand-mères quand elles ont mal aux pieds ont l’habitude de se tatouer avec la patte du henné afin d’atténuer les douleurs. Le henné est également consommé pour ses propriétés antiseptiques et cicatrisantes. Il permet aussi de diminuer les mycoses, de guérir les furoncles, les abcès, les panaris, les inflammations et favorise la cicatrisation des blessures.

Dans la religion musulmane l’utilisation du henné est plutôt une tradition prophétique et beaucoup de Hadith relatent que le prophète Mohammed (SAW) utilisait le henné comme teinture pour ses cheveux ou pour soigner les maladies.

Il est facile de s’en procurer dans presque tous les marchés au Niger ou dans les magasins spécialisés en produits orientaux ou indiens.

Le henné, au Niger, dépasse la simple esthétique éphémère. Il est un marqueur identitaire fort, un lien entre les générations et une célébration de la beauté féminine. Qu’il s’agisse de mariages, de fêtes religieuses ou de simples moments de convivialité, il demeure un symbole fort de la culture nigérienne. À l’heure de la mondialisation, il reste l’un des rares héritages traditionnels qui, loin de disparaître, s’adapte et s’affirme comme un art universel.

Fatouma Akiné pour Niameyinfo.